美術領域では「描くこと」と「つくること」の基礎を1年次にしっかり学び、2年次より日本画コース・洋画コース・現代アートコースの3つのコースを選択します。アトリエのような個人ブース、少人数制のマンツーマン指導といった充実した制作環境の中で、思いっきり作品を制作してください。さらに作品を作るだけではなく、「なぜつくるのか?」「何を伝えたいのか?」を考えることで、幅広い世界との関わりと多様な価値観を学びます。

「描く」 「つくる」 「考える」 3つのキーワードから、基礎を学び、視野を広げます。

描く-「素描・絵画基礎」

対象をしっかり見ることと描くことを通して、基礎的な描写力の向上と共に、自身の世界に対する認識や理解を広げます。そして講評会により、お互いの個性や価値観をみとめることや、客観的に自身の作品を見つめることで豊かな視点や感性を養います。

描く-「日本画基礎」

描く-「洋画基礎」

つくる-「立体造形基礎」

彫刻・立体造形の基礎を実践して「つくること」から「表現すること」や「アートとして見ること」の大切さを学び、表現者(アーティスト)としての資質を養います。

グロステッツ(でっかい頭の被り物)は、張り子の技法を応用して外型取りの技法を修得するとともに、身近な素材を使ってオリジナリティーのある被り物を制作します。また、自身の作品を被り、特定の場(学内)で撮影して、ポートレート作品として発表します。

つくる-「技法演習」

作家の個性的な生き方と作品内容、その時代における表現の意義を理解した上で実際に作家の技法を用いた課題作品を制作します。

鉄という素材から、その物質的な性質や基本的な加工技術を学ぶとともに、鉄というモノとの関わりを考え、ものづくりの魅力から、モノで表現することの意味を考えます。

考える-「現代アート基礎」

現在の美術には「プロセス」を重要視するものがあります。そのような動向から、「サイトスペシフィック・アート」「リレーショナル・アート」をテーマに、関連する作家の紹介や美術用語の解説から見識を広げます。また、デジタル一眼レフカメラの基本的な操作を体験しながら、作品の記録方法を学びます。場所の固有性をリサーチしたり、グループワークでアイデアを発表し、現在の美術の「見かた」「考え方」を考察します。

自然界における、物質・重力・時間・空間といった様々な要素に注目して、身近な素材を使って様々な要素が関係する動く立体作品、または動画作品に取り組み、モノの見方や考え方を学びます。

「日本画」 「洋画」 「現代アート」 各コースに別れ、専門分野の「技法」「素材」「方法論」を学びます。

植物表現

自然の中にある植物の生態を写生する屋外写生をします。特に樹木や草木と地面のかかわりを考え、植物の生命力を感じ取り、描写力を養います。またその写生をもとに50号の作品制作を行います。

野外写生

本画制作

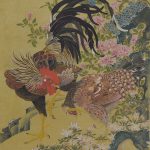

完成作品

静物表現

動物表現

材料・技法研究

岩絵具、水干絵具、金属箔、和紙、筆、膠などの日本画材について実物を見本に詳しく説明します。また、和紙を貼ったパネルに箔押しを体験してその上に日本画材で自由に描く作品も制作します。

制作風景

制作風景

合評風景

完成作品

模写

古典技法

静物表現

人体表現

ドローイング研究

線だけで描く描線や絵画の下絵ではなく、それ自体が独立した絵画や作品として成立できるだけの視覚的な物質性やテーマ性をいかに獲得できるかを研究します。授業では課題ごとに作家のドローイングを参考にしながら、そこから滲み出る作家の目線や興味、その先にある思いを感じ取り、そのことを意識に入れながら自身のドローイング制作に繋げていく。また、描画素材や支持体から広がる可能性を学び、自身のドローイング表現の幅を広げ、今後の自由制作につなげます。

ドローイング制作風景

展示風景

合評風景

材料・技法研究

平面・立体表現

レーザーカッターや3Dプリンターの基本操作を習うとともに、デジタルファブリケーション(コンピュータと接続されたデジタル工作機械を用いた加工技術)と手技を活用した立体表現に挑戦します。

3Dプリンター制作

写真・映像表現

現代アート研究

本授業ではモダニズムからポストモダンに変遷する芸術の動向から社会を捉え直し、拡張し続ける現代の「アート」を読み解くためのヒントを探ります。また現在進行しているアートの方法論を考察することによって。自らの表現方法とそれらを同一平面上に接続する見かたを学びます。

アーティスト研究

この授業は現代アート研究の第一歩です。まず、各自が興味のある作家や作品を調査・研究して授業内でプレゼンテーションします。次に「時間」「空間」「モノ」などのテーマから作品を構想します。それらを通して「作ること」「見せること」「見ること」とはどのような関係にあるのか、「現代アートとは何か」といった問題を意識するとともに、自主的に現代アートを研究するための素地を養います。

素材研究

専門性を学び、社会と自分の関係を考え、独創性のある表現を目指す。自分ならではのテーマを発見・発展していきます。

人物表現

人物(着衣人物、人体、自画像など)の制作を80号程度の大きさに2点制作します。 水干絵具、岩絵具、箔などの材料と筆、墨、膠などの扱い方を修得しながら、人物制作を通して自己の内面をいかに形や色、空間などに表現すればよいかを研究します。

モデルデッサン風景(モデル:株式会社 ケイ・エム・ケイ

大阪絵画モデルエージェンシー)

制作風景

完成作品

風景表現

地域の風景を写生するところからはじめます。その写生をもとに風景制作100号程度1点を作品制作します。日本画としての風景の捉え方や表現が自己の表現とどのように結び付けて描くのかを作品制作を通して追求していきます。

制作風景

完成作品

素材研究

自然界にある鉱物や身近にある石から、岩絵具を作り、その絵具の持つ力を引き出す表現を探ります。また、和紙の浸み込みやにじむなどの特長を活かした表現の見本作りもします。そして、作り出した岩絵具と墨、胡粉を使用して4号fの大きさに素材表現の可能性を深めます。モチーフは、いろいろな「顔」を想定して表現します。

岩絵具作り/制作風景

完成作品

作家研究

主に明治時代以降の日本絵画の表現と技法を研究する。明治以降西欧美術の流入は、日本画表現にとって、大きな転換期となりました。伝統と革新の間で多くの画家達は新たな表現を模索してきました。明治から現代までの日本画家に焦点をあて、その作家研究を行います。

作家研究

研究発表

テーマ制作

版画制作

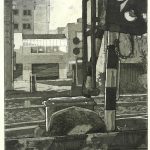

<銅版画>版画の歴史や独特の技法を学び、その成り立ちと版画による表現の可能性を研究します。古典技法の一つである銅版画技法の基礎的な技法を学び、描写や製版、刷りの行程を習得します。また、銅版画技法の専門的な技術を体験し構想の立て方を習得します。この授業では、版画の歴史とエッチングによる独自なマチエールの研究や印刷技術を学びます。さらに版表現による効果や絵画空間の表出をしっかりと視野に入れて、自らの表現につなげていきます。

銅版画制作

銅版画作品

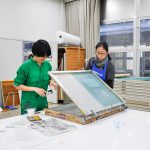

<シルクスクリーン>版画技法の一つであるシルクスクリーンを学びます。直接手で描く絵画とは違う版画のプロセスや、版を通すことでイメージが定着すること、また複数のエディションが制作できることなどを理解し、自身の絵画表現の可能性をより広く探ることを期待します。授業では手描きイメージからのポジ作成、コンピュータによるデジタル画像の加工から4色分解、製版や刷りなど、実際に印刷工程を体験し、シルクスクリーンの原理の理解と技術を習得します。

シルクスクリーン課題

シルクスクリーン作品

方法論の展開

現代の芸術に関連するテーマやキーワード、技法を含んだ課題を複数提示します。現代絵画の動向や価値を洞察するための要点を考察し、それを自らの制作に重ね合わせていくことをねらいとします。テーマごとに適したプランニングの方法論を試行します。考察、造形的アイディアと多数のテストピース作り、及びディスカッションに重点を置く授業です。

作家研究

研究計画の立案

受講生が自身の研究テーマや研究手法、計画について主体的に考えます。研究とはどのような行為なのかを理解し、造形・制作をめぐる様々な要素について分析的に考察していく中で、自分の興味関心を見つけていきます。また関心のある対象を視覚化する為に、スクラップブック制作を課します。さらに後期のグループ展に向けた作品制作のプランニングとして、研究内容をまとめた口頭発表を行います。情報収集や編集に関する一連の経験を、後期の自主制作のコンセプトメイクに繋げます。

自主制作

「なぜつくるのか?」「何を伝えたいか?」問いを通して、自分の表現を獲得します。

4年生の前期に3年間を通して試みた課題制作の中から将来の活動の支えとなるようなテーマやモチーフを見つけます。美術に限らず、時代の興味や実社会での問題を見つめ、その中で自身が伝えたいメッセージを独自の表現を通して発信するという姿勢で制作します。また、アトリエや工房で作られた作品をどのような空間や場所に展示すれば良いのかも考えます。

後期には大学での最終制作として、各自が一定の構想を持ちながら作品づくりを繰り返し行い、更に新たな表現方法を実験的に試みることを含めて、構想から制作、発表まで自身の表現を展開する独自の制作方法の完成を目指します。

2年次から3コースに分かれても共通の授業があります。

古美術研究

寺社仏閣などの古美術を研究し、その歴史的な成り立ちや文化的な意味を理解することで、そのあり方が現代の私たちの社会や生活と密接に関わり影響していることを理解します。そして現代の美術もまた過去からの流れの中にあることを再認識し、自身の制作を考える上でこれらの体験が生かされることを期待します。また現地を訪れる前に調査、研究することで、現地での体験をより深く有意義なものにします。

ゲスト講演会

美術の現場は、作家が作品を制作するだけでなく様々な美術関係者によって成り立っています。学外から美術関係者(作家、評論家、学芸員、アートディレクター、ギャラリスト、コレクター、美術ライターなど)をお迎えした連続講座や、美術の現場(復元模写工房、アートイベント、作家のアトリエ、など)の学外見学をします。多様な美術の現場に触れることで、各自の制作・研究と向き合い、現在の美術の状況を考察して、美術に携わるものとしてのモチベーションを高めます。

制作展

現代アートコース3年生リレー個展:Bliss Gryce-Burston 個展「無常の動勢」2025/07/04更新

現代アートコース3年生リレー個展:みずあねかじふ 個展「目には目を」2025/07/04更新

美術領域選抜個展シリーズ vol.51 久優子個展「透影の隣人」2025/07/02更新

現代アートコース3年生リレー個展:来見田葉月 個展「capcel」2025/06/27更新

現代アートコース3年生リレー個展:楢原愛世 個展「魚のお葬式 Fish funeral」2025/06/27更新

現代アートコース3年生リレー個展:杉山琉玖斗 個展「生活の折り目に取りに来て、」2025/06/27更新

現代アートコース3年生リレー個展:田畑紗奈 個展「RED MAN」2025/06/27更新

卒業生個展:小川直樹 展2025/06/25更新

卒業生出品:Still life – 静物は沈黙を容認しない 20252025/06/25更新

卒業生出展:林真衣 展2025/06/25更新